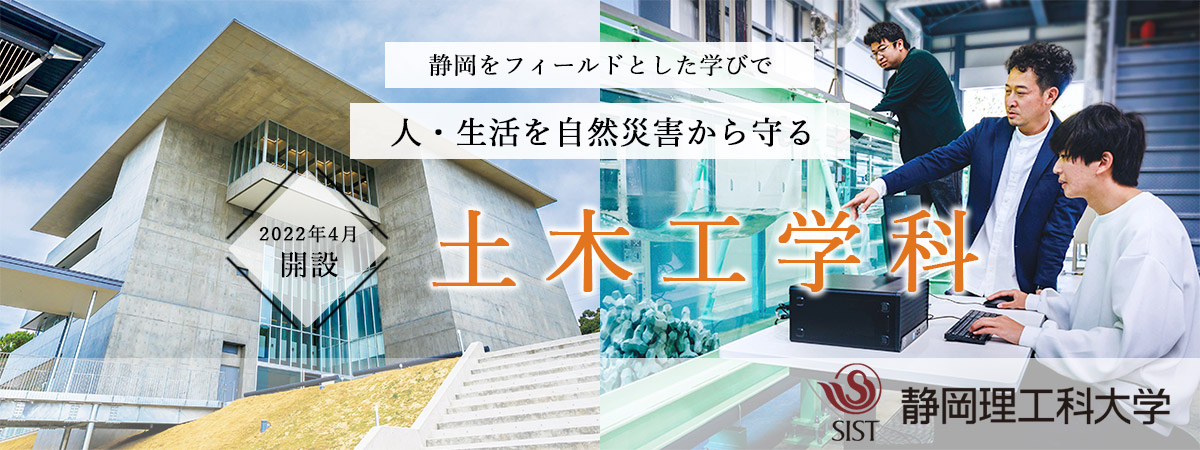

静岡県内で土木工学科を持つ

唯一の大学

2022年4月に土木工学科が新設され、静岡理工科大学は土木を学べる県内唯一の大学となりました。

土木工学の伝統的な専門技術を総合的に学修するとともに、情報技術の活用を図り、地域と連携したプロジェクト推進を通して、

大震災に備える静岡県での防災・減災のあり方、環境との融合、安全・快適な生活を考慮した社会基盤整備を担う技術者を育成します。

土木工学科の特色

土木を知り、知識を学び、身につけ、使い、そして追究する。

「現場主義」を貫き、広い視野を養う!

「地域社会に学び、新たなまちづくりや社会貢献できる人材を育てる」

土木工学は、安心・安全なまちづくりや自然災害から生命・財産を守る、当たり前の日常 生活を創り維持するための学問です。講義や実習、フィールドワークなどを通じ、「現場 主義」を貫きながら土木技術者に必要な実践的素養を培います。

01

交通の要所「静岡県」で 防災・減災を学ぶ

「防災・減災」技術を学ぶには、災害発生メカニズムへの理解と現場視点が必要不可欠です。これを学ぶ上で、鉄道や空港、港湾を完備し、東西を結ぶ交通の要所という最適な地理的条件が備わっている静岡県を舞台として、本学特有の実践的な学習をベースに、技術や方法論の創造に寄与できる知識と技術の 育成を目指し、地域防災に取り組みます。

02

情報技術を活用した「未来の土木」を学ぶ

従来の土木工学に、ICTなど最新の情報 技術を活用させながら教育・研究をおこない、その活用がなぜ重要なのかを理解していきます。そして、現場見学や自分で取得したデータに触れ解釈していくことで、新しい技術を考案、提案、実現できるようになるための力を養っていきます。

03

公務員、ゼネコン、研究者など、 学生個々が目指す将来に 対応できる教育

土木工学科では、必修科目に公務員試験対 策となる内容を盛り込みます。加えて、その対策にとって重要かつ近道となる実験時間も確保し、「現象の本質」を理解していきます。選択科目には研究者が用いる最先端解析ソ フトウェアを取り入れるなど、必要な理論を学べるよう、棲み分けをした学びを展開。公務員、ゼネコン、研究職など、学生個々の希望 進路に対応した教育を展開していきます。

取得可能な資格

【卒業とともに得られる主な資格】

- 測量士補

【卒業後、実務経験で受験資格を得られる主な資格】

- 2級土木施工管理技士

卒業後の進路

- 建設会社の土木施工管理技士

- 建設コンサルタントの設計技術者

- 鉄道会社、電力会社のエンジニア

- 公務員(技術職)

- 大学院進学

などを目指します。

概要

- 設置学科/理工学部土木工学科

- 開設時期/2022年4月1日開設

- 開設場所/静岡県袋井市豊沢2200-2

- 入学定員/50名

土木工学科の分野紹介

水工学

「水」との共生を考え、利水、治水、環境の3要素を理解する

水を管理する「利水」、水害から暮らしを守る「治水」、生活に豊かな潤いを与えてくれる「環境」の3要素を、自然との共生理念の中で構築することを学びます。

- 河川工学研究室 松本 健作 教授

- 海岸工学・再生可能エネルギー研究室 居波 智也 准教授

地盤工学

様々な地盤を有する静岡県で、未来の災害を防ぐ課題解決能力を養う

地域の地盤の成り立ちや性質、特徴を知り、土木構造物の設計や維持・管理への活用を学びます。社会の安全をどのように守っているのか、未来の克服すべき課題は何かについて考えます。

- 地盤防災工学研究室 中澤 博志 教授

環境・計画学

安全や環境の視点からまちづくりを考え、都市や交通のデザイン手法を学ぶ

社会基盤整備の計画から維持管理の効率化を図るインフラマネジメント。これらにICT(情報通信技術)や災害、環境の視点を加え、未来の都市や交通をデザインする手法を学びます。

- 建設・防災マネジメント研究室 松本 美紀 准教授

- モビリティデザイン研究室 鈴木 一史 准教授

構造工学

構造物の新たな構造や維持管理のための技術に挑む

鋼やコンクリートなどを使用した構造物に生じる力や変形の評価・設計、カーボンなどの新材料を使用した新構造の開発、既存構造物の長寿命化のための補修や補強などを学びます。

- 構造デザイン研究室 冨永 知徳 教授

建設材料工学

材料の特性を理解し、安心・安全な社会基盤の整備に役立てる

コンクリート、鉄鋼、高分子材料などの材料特性を理解した上で、材料選定、設計、製造・施工、維持管理(点検診断・補修補強など)を学びます。

- 社会インフラ材料研究室 西田 孝弘 教授