STEP.2 小論文を書くためのルールを知ろう

1. 原稿用紙の使い方

1題名(タイトル)、学校名、受験番号や氏名の書き方

題名(タイトル)、学校名、受験番号や氏名を書く欄がある場合は、欄の中に正確に書きます。書く欄がない場合は、次の要領で書きます。

【題名】

1行目の行頭から3マス空け、4マス目から書く。

【受験番号と氏名】

2行目に受験番号と氏名を書く。受験番号を書き、1マス空けて氏名を書く(姓と名の間も1マス空ける)。名前の後ろが2マス空くように書く。

【本文】

書き出しは1マス空ける。段落を変えるときは改行し、1マス空ける。

在籍(出身)高校名は必ず正式名称で書いてください。

公立高校の場合は「△△(都・府・県・市)立○○高等学校」と書きます(国立高校の場合は国立○○高等学校)。ただし、北海道・宮城県・長野県の公立高校の場合は「(北海道・宮城県・長野県)○○高等学校」と書きます。私立高校の場合は「△△(都・道・府・県)私立○○高等学校」となります。

※文字数の指示がある場合、タイトル・受験番号・在籍(出身)高等学校・氏名は文字数に数えません。

2要求された文字数を守る

要求された文字数を守ってください。

出題パターン別の書くべき文字数は下記のとおりです。

| 出題の仕方 | 書くべき理想の文字数 |

|---|---|

| ① ○○字以内 | 要求文字数の9割以上 |

| ② ○○字程度 | 要求文字数前後1割範囲内 |

| ③ ○○字~△△字 | 要求文字数の範囲内 |

出題文字数パターンは上表のような3つのタイプがあります。中でも①の「○○字以内」という出題の仕方が一般的です。要求字数に対し、大幅な字数不足もしくは字数超過は採点対象外になる場合があります。

目安となる文字数は学校によって異なりますので、希望する学校の過去問題を研究しておきましょう。また、書き上げていない状態で提出すると大幅な減点となりますので、制限時間を必ず守ってください。

3 1字下げをおこなうタイミング

段落の書き出しは1字下げます。

文章は複数の段落によって構成されています。そのため、一文字目はもちろん、段落を変える際は改行し1文字下げて書き出します。改行によって生じた空白のマス目も字数として数えます。

各段落の役割や、適切な段落分けについてはSTEP3の「段落構成をマスターしよう」で学習しましょう。

4 促音も1マスに1文字書く

促音「っ」と拗音「ゃ」「ゅ」「ょ」も、一マスに一文字を書きます。

これらの文字は行頭に置くことができます。

5 句読点、かっこなどは1字として数える

句読点「、」「。」、かっこ「()」、かぎかっこ「「」」などは、それぞれを1字として数えます。

ただし、行頭に句読点(、)(。)、閉じかぎ(」)を置いてはなりません。行頭に来る場合は、前行末のマスの文字と一緒に書きます。

原則的に括弧記号は一重かぎ括弧(「」)と二重かぎ括弧(『』)のみ使用可能です。二重かぎ括弧(『』)は本のタイトル、グラフや図表のタイトルの引用を行うときにのみ使用します。

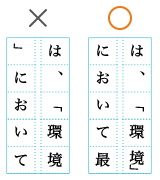

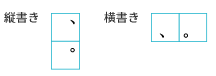

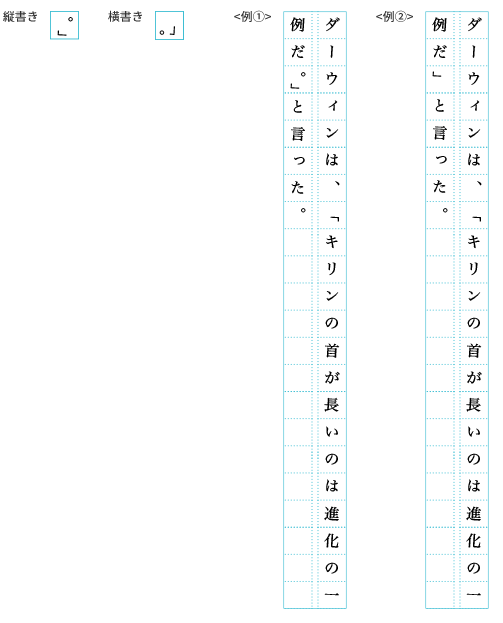

句読点は、縦書き原稿用紙ではマス目の右上に、横書き原稿用紙ではマス目の左下に正確に打ちます。

6 課題文を引用する際、句点と閉じかっこまたは閉じかぎを用いる場合は一つのマスの中に一緒に書く

句点と閉じかぎの表記に注意します。

課題文を引用する際、句点(。)や閉じかぎ(」)を用いる場合は、<例①>のように1つのマスの中に一緒に書きます。もしくは、<例②>のように句点は省略します。ただし、全体で統一して書いてください。混用してはいけません。

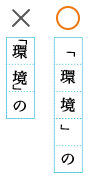

7 「々」は、行頭においてはいけない

繰り返し符号の「々」は行頭に置いてはいけません。

例えば「人々」の「々」が行頭に来る場合は、「々」は「人」か「びと」と書いてください。また、「々」はマス目の中央に書きます。

8 要求された文字数の最後のマス目で、文字と句点を一緒に入れてはいけない

要求された文字数の最後のマス目で、文字と句点「。」を一緒に入れてはいけません。

字数超過とみなされます。その場合は、表現を考え直して最後のマス目に2字以上書かないようにします。

9 使用してはいけない表現

「!」「?」「”」「~」「…」などの記号類は使ってはいけません。

10 一文は長くなり過ぎないようにする

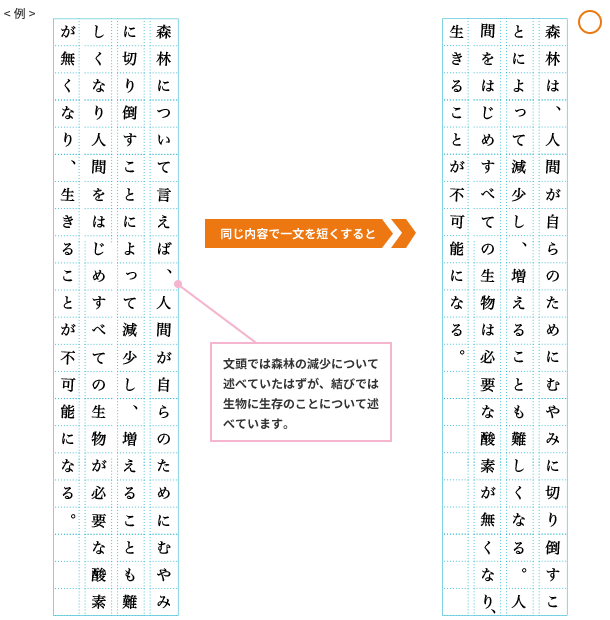

一文は長くなり過ぎないようにしましょう。

長くなると分かりづらいだけでなく、文意が途中で変わってしまう危険性があります。1つの文で1つの意味・内容を書くようにします。

11 数字とアルファベット文字の書き方は原稿用紙によって異なる

数字とアルファベット文字の書き方にも注意しましょう。

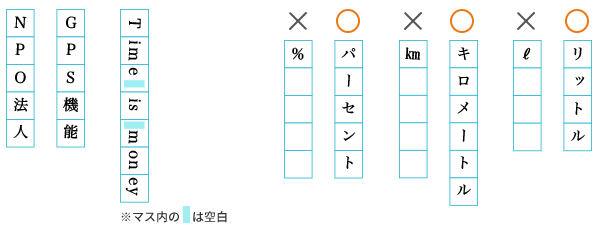

【縦書き原稿用紙】

数字は、必ず漢数字を使ってください。。

- 縦書きの場合、算用数字を使ってはいけません。例えは「2019年」と書く場合、「二〇一九年」または「二千十九年」と記入します。ただし、文章中で「二〇一九年」と「二千十九年」を混用してはいけません。どちらかに統一しましょう。

- 課題文や図表やグラフなど出題された資料の中にある算用数字も漢数字に直して書きます。

アルファベットは基本的には使わずに表現しましょう。。

- ただし、アルファベットを用いないと表現できない語句は例外です。また、その場合は縦書きにします。

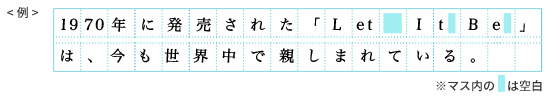

- 単語や英文を書く場合は、横に寝かせて書きます。大文字は1マス、小文字やスペースは1マスに2文字入れます。

- 数字の単位を表す記号やアルファベットは、片仮名で表記します。

【横書き原稿用紙】

原稿用紙が横書き用の場合、算用数字を用いることも可能です。。

- もちろん、漢数字で書いても構いませんが、必ずどちらかに統一してください。算用数字とアルファベットの小文字は半角(1マスに2文字)扱いで、アルファベットの大文字は全角(1マスに1文字)扱いで書きます。

- ただし、「心機一転」、「十人十色」など慣用句は漢字のまま表記します。

2. 言葉の選び方

1一人称を用いる場合は「自分」や「僕」は用いない

一人称を用いる場合は「私」に統一します。

「自分」や「僕」は用いません。身内の呼称にも注意しましょう。「父」「母」「祖父」「祖母」「兄」「姉」「伯父(父母の兄)」「叔父(父母の弟)」「伯母(父母の姉)」「叔母(父母の妹)」といった表現を用います。

また、身内以外の人について書く際にも注意が必要です。「おじいちゃん」「おばあちゃん」「おじさん」「おばさん」等は口語表現となるため使用しません。

- ×「おじいちゃん」「おばあちゃん」 → ○「高齢者」「老人」

- ×「おじさん」「おばさん」 → 原則として使用を避けます。「男性」「女性」など、より一般的な表現を用いましょう。

2減点対象となる表記を知る

漢字や送り仮名の誤り、漢字で書くべき文字の平仮名表記は減点対象になります。

3敬体を使用してはいけない

小論文では、文体は常体(「だ・である」調)を使い、敬体(「です・ます」調)は使用しません。

作文、自己PR文、志望理由書の場合は、常体と敬体のどちらかで書いても構いません。ただし、統一するように注意しましょう。

4口語体を使ってはいけない

書き言葉(=文語体)を使ってください。

話し言葉(=口語体)を使ってはいけません。

- ×「私的には」「私が思うに」「正直言うと」 → 不要

- ×(文頭で使用されている)「なので」「だから」 → ○「したがって」「それ故」「つまり」

- ×「あと」 → ○「また」「さらに」

- ×「~じゃなくて」 → ○「~ではなく」

- ×「ちゃんと(~する)」「しっかり(~する)」 → ○「十分に(~する)」「適切に(~する)」

- ×「~なのに」 → ○「~た(だ)が」

- ×「いろんな」 → ○「さまざまな」「多様な」

- ×「きつい」「しんどい」 → ○「過酷な」「つらい」

- ×「めんどくさい」 → ○「面倒だ」「煩わしい」

- ×「クビ」 → ○「解雇」

- ×「AイコールB」 → ○「A、すなわちB」

- ×「ずっと~(する)」 → ○「~し続ける」

- ×「出れる」 → ○「出られる」

- ×「食べれる」 → ○「食べられる」

- ×「見れる」 → ○「見られる」

- ×「してる」 → ○「している」

- ×「必要と考え」 → ○「必要だと考え」

- ×「危険と考え」 → ○「危険だと考え」

- ×「変えさせられる」 → ○「変えられる」

- ×「しているんだが」 → ○「しているのだが」

5省略表現や略語を使ってはいけない

省略表現や略語を使ってはいけません。

公的機関名などを用いる際は注意が必要です。ただし、設問文中の表記であれば、そのまま使用して問題ありません。その場合、表記を統一させましょう。

- ×「携帯」「ケイタイ」「ケータイ」 → ○「携帯電話」

- ×「スマホ」 → ○「スマートフォン」

- ×「アプリ」 → ○「アプリケーション」

- ×「コンビニ」 → ○「コンビニエンスストア」

- ×「ファミレス」 → ○「ファミリーレストラン」

- ×「バイト」 → ○「アルバイト」

- ×「リハビリ」 → ○「リハビリテーション」

- ×「ネット」 → ○「インターネット」

- ×「サイト」 → ○「ウェブサイト」

問題文に「○○サイト」と出てきた場合はそのまま使用しても構いませんが、上記のものを「サイト」と省略して書かないようにしましょう。 - ×「就活」 → ○「就職活動」

- ×「部活」 → ○「部活動」

- ×「朝練」 → ○「朝練習」「早朝練習」

- ×「原爆」 → ○「原子爆弾」

- ×「原発」 → ○「原子力発電」「原子力発電所」

問題文に「原発問題」と出てきた場合はそのまま使用しても構いませんが、上記のものを「原発」と省略して書かないようにしましょう。

- ×「UN」 → ○「国際連合」

- ×「WHO」 → ○「世界保健機関」

- ×「IOC」 → ○「国際オリンピック委員会」

6文学的表現を使ってはいけない

文学的表現は使ってはいけません。

小論文は、詩歌や小説ではなく、説明的文章ですので、詩歌や小説に用いられる倒置、体言(名詞)止め、比喩表現、会話体などの使用は避けます。

- 私たちは「またいつか会おう」と約束した。 → 私たちは再会の約束をした。

※設問文または課題文中に使われている言葉を引用するためにかぎ括弧(「」)を使うのは可能ですが、原則的に人の言葉をかぎ括弧(「」)で引用することは誤りです。英語でいうところの間接話法形式で書いてください。

7適切な日本語表現を用いる

片仮名語は、日本語で表現できない外来語に用います。

適切な日本語表現がある場合には用いないでください。文章の質を低めることになります。また、もともと日本語である言葉を片仮名で表記することも避けてください。ただし、設問文中の表記であれば、そのまま使用して構いません。その場合、表記を統一させましょう。

- ×「ショック」 → ○「衝撃(を受ける)」「動揺(する)」

- ×「スピーディーに~する」 → ○「迅速に~する」「速やかに~する」

- ×「カバーする」 → ○「補う」「援助する」

- ×「イジメ」 → ○「いじめ」

- ×「イス」 → ○「いす」

- ×「ウソ」 → ○「嘘」

- ×「キズ」 → ○「傷」

- ×「ケガ」 → ○「けが」

- ×「ケンカ」 → ○「けんか」

8オノマトペは使用しない

オノマトペ(擬声語、擬態語、擬音語、擬情語)は使ってはいけません。

- ×「ワンワンほえる」 → ○「犬がほえる」

- ×「コツコツ」 → ○「堅実に」「着実に」

- ×「ギリギリ」 → ○「余裕がない」「直前まで」

- ×「テキパキ」 → ○「迅速に」「素早く」

- ×「(雨が)ざあざあ(降る)」 → ○「雨が激しく降る」

- ×「(言葉を)スラスラ(話す)」 → ○「流暢に話す」

- ×「イライラ(する)」 → ○「苛立つ」

- ×「どきどき(する)」 → ○「緊張する」

9流行語や若者語などは使用しない

流行語・新語・造語・若者語の使用は厳禁です。

ただし、設問文中の表記であれば、そのまま使用して問題ありません。その場合、表記を統一させましょう。

- ×「~しか勝たん」「ぴえん」「バズる」「エモい」「リムる」

10商標名は使用しない

商標名は原則的に使いません。

一般的な名称を用いてください。ただし、その商標名でしか説明できない内容を事例として挙げる場合は「 」を用いて使用します。

- ×「iPhone」 → ○「スマートフォン」

- ×「iPad」 → ○「タブレット端末」「タブレット(コンピューター)」

- ×「LINE」「Twitter」「Skype」「Facebook」等 → ○「ソーシャルネットワーキングサービス」「SNS」

11敬称は不要

敬称は原則的に不要です。

- ×「お客様」 → ○「客」「来店者」

- ×「お年寄り」 → ○「高齢者」「老人」

- ×「ご家族」 → ○「家族」

- ×「看護師さん」 → ○「看護師」

- ×「患者さん」 → ○「患者」

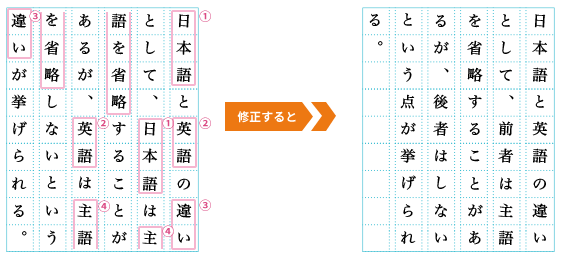

12表現力不足とみなされる近接同語

近接同語は避けてください。

同じ言葉を繰り返して使用すると表現力不足とみなされます。例文では「日本語」「英語」「主語を省略」「違い」という言葉が一文の中に繰り返し登場します。修正後の文章のように、他の語に置き換えるなどして表現を工夫しましょう。

13重複表現は使用しない

重複表現は使わないようにしましょう。

- ×「その問題はいまだに未解決である」 → ○「その問題は未解決である」

- ×「日本に来日した外国人は~」 → ○「来日した外国人は~」

14「~と思う」という表現の多用は避ける

小論文で「~と思う」という表現の多用は避けましょう。

自信のなさそうな文章になり、読み手に曖昧な印象を与えるからです。自分の主張や意見を述べるときは「~と考える」や「~だ・である」と断定しましょう。

15「たり」は動詞を2語以上並列する際に使う

- ×「小論文が上達するためには、文章を読んだり、実際に書く必要がある」

- 〇「小論文が上達するためには、文章を読んだり、実際に書いたりする必要がある」

3. 文章作成の心構え

1楷書で丁寧に書く

楷書で丁寧に書いてください。

略字や続け字は厳禁です。乱雑な文字は、採点者に読み間違えられる危険性があります。楷書で丁寧に書いてください。

2必ず「鉛筆」を使って書く

必ず「鉛筆」を使って書いてください。

指定がない場合は、濃さは HB かそれより濃いものを使ってください。シャープペンシルで書くと筆圧の弱さから文字が薄くなりがちです。文字が薄いと内容以前に印象が悪くなります。薄くて見えにくい答案は内容が読みとれず採点対象外にされることもあります。文字が小さすぎて読みづらい場合も同様です。

3他人が書いた文章を書き写すことはルール違反

他人が書いた文章を書き写し、あたかも自分の意見であるかのように扱うことはルール違反です。

一言一句が同じでなくても、表現や文章の似ているものは引き写しとして扱われ、実際の試験において採点されない可能性もあります。本や参考書はもちろん、インターネット上で公開されている文章も同様です。

目次

-

STEP.1

-

STEP.2

-

STEP.3

-

STEP.4

-

STEP.5

-

STEP.6